本文

奈良山等妙寺の歴史

奈良山等妙寺の起源

鬼北町大字芝に所在する奈良山等妙寺(天台宗)は、元応2年(1320)、理玉和尚(りぎょくかしょう)の開山と伝えられます。理玉は淡路出身で、天台宗総本山の比叡山で仏道を学びました。理玉和尚は、中央の文献で、静義上人、ぎ求上人という名前であったことがわかっています。

平安後期から鎌倉時代にかけて比叡山では、僧兵を構えるなど、仏道修行をないがしろにし、僧として遵守すべき仏の教えである戒律が守られない破戒の状態が一般化していました。こうした風潮のなかから、比叡山西塔の別所黒谷を拠点とする僧らを中心に、僧たる原点を見つめなおし、宗祖最澄が伝えた教えを復興しようという戒律復興の運動が興りました。彼らは自ら「天台律」を名乗り、「戒家」と称して、最澄の伝えた十二年籠山行を実践し、貴賤を問わず広く戒律を伝えるなど、布教や庶民救済活動を展開することで戒律の復興に努めました。

この法門は伝信和尚興円のときに思想大系がまとめられ、後醍醐天皇のあつい帰依を得た弟子の慈威和尚恵鎮(円観)のとき、「国王の氏寺」ともいわれる京都東山の法勝寺の修造を通じて戒律道場とし、布教活動の拠点としました。さらに弟子らを各地に派遣し、寺院を創設して全国へと布教活動を展開しました。その弟子の一人が理玉であり、創設された寺院が等妙寺です。比叡山に匹敵する修行地を求めてこの地を選び、創られたものといえます。

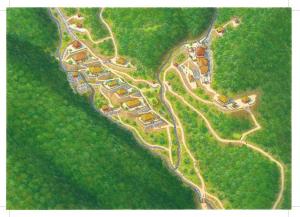

空から見た奈良山

空から見た奈良山

等妙寺がなぜこの地に造られたのか。それは背後にそびえる山岳「奈良山」に対する信仰が原点にあると考えられます。等妙寺本尊の木像菩薩遊戯坐像(伝如意輪観音)は鎌倉前期の作で、奈良山は鎌倉時代にはすでに観音霊場として開かれ、のちに理玉らが修行地を求めて天台の戒律復興・修行の拠点として等妙寺を創設したという歴史の脈絡が見えてきています。

木像菩薩遊戯坐像(伝如意輪観音)

木像菩薩遊戯坐像(伝如意輪観音)

最盛期の等妙寺境内

等妙寺の主な歴史は、「等妙寺縁起」や「宇和旧記」、末寺であった歯長寺(西予市宇和)に伝わる「歯長寺縁起」などからうかがい知ることができます。当時の宇和郡は、「宇和庄」という伊予国最大の庄園で、西園寺氏が領していました。寺院の造営には、西園寺家被官で庶務代官であった開田善覚や西園寺家の庇護があったといいます。元徳2年(1330)には十二坊(智光院・福寿院・如意顕院・戒蔵院・浄土院・総堂院・不動院・説性院・上蔵院・宝蔵坊・延命院・霊光庵)まで造営し、そのほかにも山上に山王21社や山下に十禅師権現・弁財天・不動堂など、密教道場としての威容が整い、末寺も72カ寺に及びました。

元弘元年(1331)には後醍醐天皇から勅願時と定められ、関東の宝戒寺・加賀の薬師寺・肥後の鎮興寺とともに遠国四箇戒場の一つとなり、京都東山の名刹法勝寺の法系下に置かれました。

以後、理玉から旭栄まで25世260年にわたって寺運はますます栄えたといいます。

等妙寺の荒廃と再興

豊臣秀吉の四国征伐の後、天正15年(1587)戸田勝隆の宇和郡入りの際、寺領や寺宝をすべて没収され、加えて天正16年(1588)に火災により、伽藍も焼失。隆盛を極めたさしもの名刹も一度に荒廃したといいます。

火災から2年後、麓の霊光庵跡地にて再興され、江戸時代には宇和島藩伊達氏の庇護を得て存続し、今の等妙寺へとつながっています。

現在の奈良山等妙寺

現在の奈良山等妙寺