○鬼北町未熟児養育事業実施要綱

平成29年9月19日

告示第90号

鬼北町未熟児養育事業実施要綱(平成25年鬼北町告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づく未熟児の保健指導並びに医療を必要とする未熟児に対して行う養育医療の給付及び訪問指導について必要な事項を定めるものとする。

(事業の周知)

第2条 事業の実施については、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、出生の届出等の機会を通じて周知を図るものとする。

(低体重児の届出)

第3条 町長は、法第18条に規定する低体重児の出生に当たっては、速やかに届出を行うよう指導するものとする。

2 町長は、医療機関等の積極的な指導協力を得るため、連絡協調を密にし、未熟児の早期把握に万全を期するものとする。

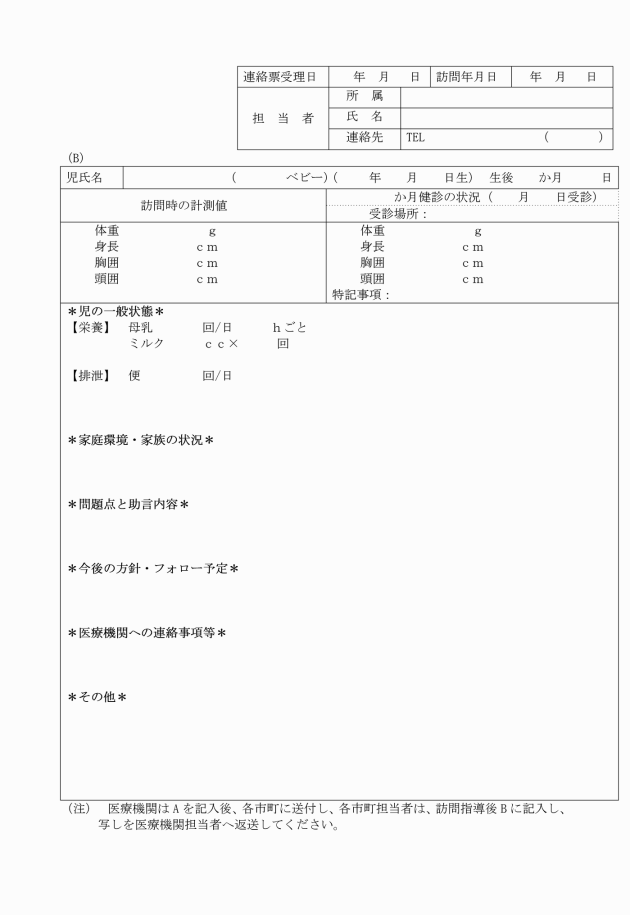

(未熟児の訪問指導)

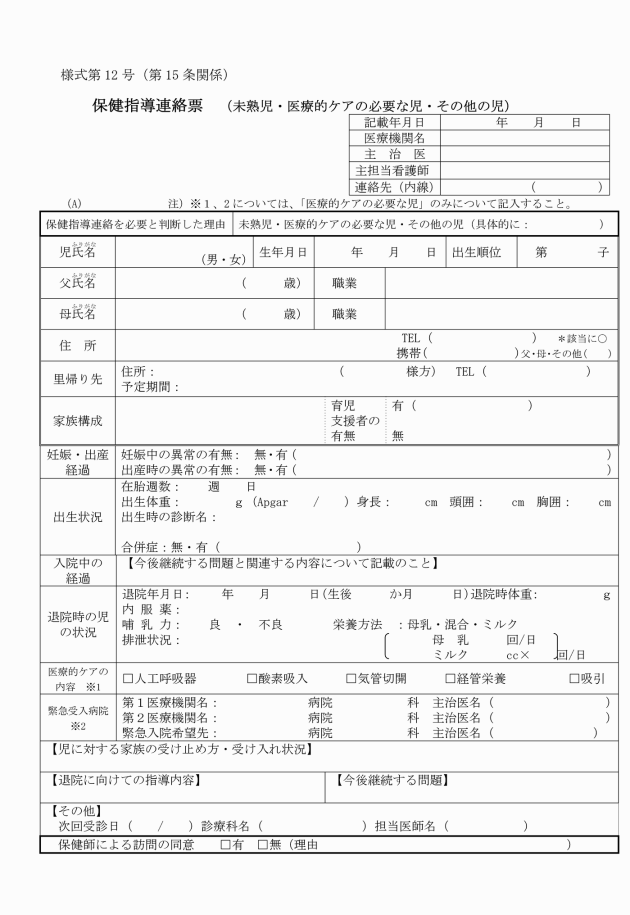

第4条 町長は、法第19条に規定する訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 町長は、当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知別添)のⅡの第二の3及び第三の3に基づき、合併症、後遺症等の発現に留意の上、適切な指導を行うものとする。

3 未熟児養育医療(以下「養育医療」という。)の対象となった未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)には、重点的に訪問指導を行うものとする。

(給付対象)

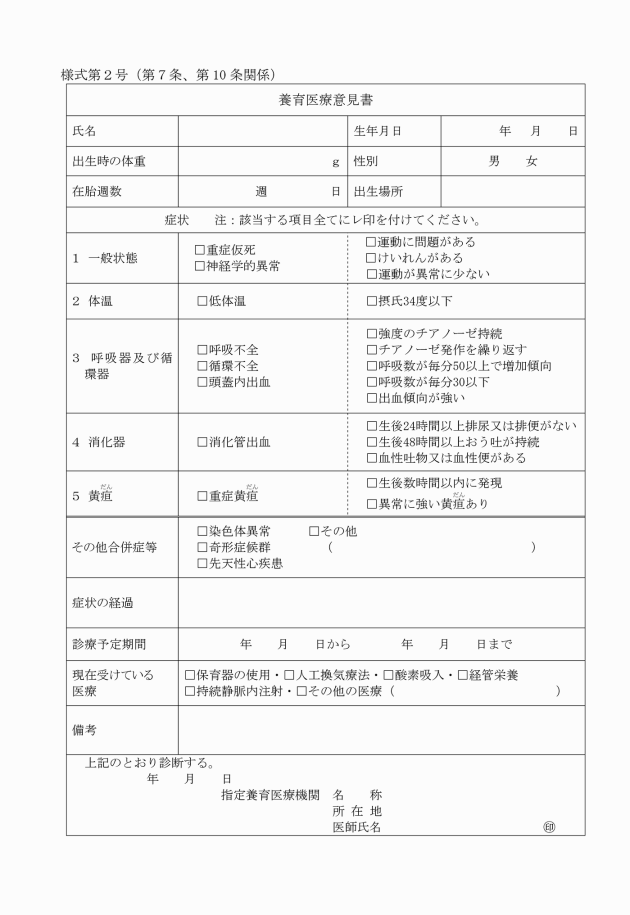

第5条 養育医療の給付の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児のうち次の各号に掲げるいずれかに該当する者で、都道府県知事が指定する医療機関(法第20条第4項に規定する養育医療機関。以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育が必要であると認めたものとする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア 一般状態

(ア) 体温が摂氏34度以下の者

(イ) 運動が異常に少なく死んだように眠っている者

(ウ) 運動不安又はけいれんがある者

イ 呼吸器系及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

ウ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のない者

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者

(ウ) 血性吐物又は血性便のある者

エ 黄疸 生後数時間以内に黄疸が現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付範囲)

第6条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとし、看護、移送等を除き、原則として現物給付により行うものとする。

(1) 診察 診察には、処方箋の交付も診察に伴う行為として認められるものとする。

(2) 薬剤又は治療材料の支給 薬剤には、ビタミン剤、鉄剤、ガーゼ等も含まれるものとし、治療材料とは、氷などの治療に直接必要な消耗的材料のほか、輸血に使用する血液(人血)も含むものとする。

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療 医学的処置とは、酸素吸入、薬の塗布、注射等をいうものとする。なお、手術及びその他の治療とは、一般の医療の場合、前者は患部の切開、縫合等をいい、後者は理学的療法などをいうものとする。

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 看護については、未熟児の症状が重篤であって、かつ、医師又は看護師が常時監視し随時適切な処置を必要とする場合に承認することとする。なお、看護とは、治療上必要な場合に未熟児の世話又は診療の補助をすることをいうが、未熟児の保護者が付き添うことは含まないものとする。

(5) 移送 移送とは、入院のため車などを利用することである。なお、未熟児は、特に移送中の看護に留意する必要があるので、救急用自動車を有しないときは乗用車を用いることとし、移送用保育器及び酸素吸入装置を準備して、医師及び看護師の付添いの下移送するよう努めるものとする。

2 養育医療の給付は、指定養育医療機関に委託してこれを行うものとする。

(給付の申請)

第7条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、該当指定養育医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

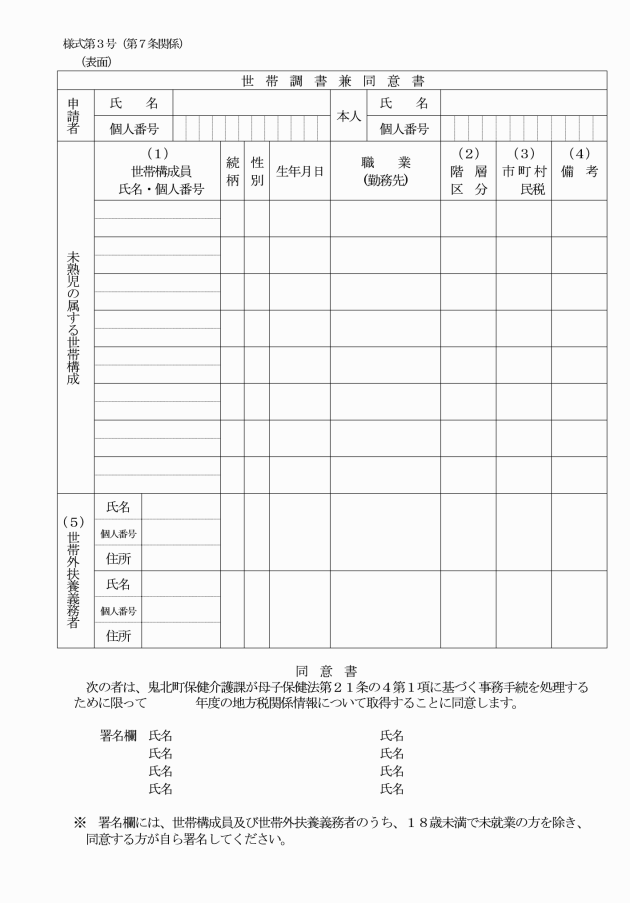

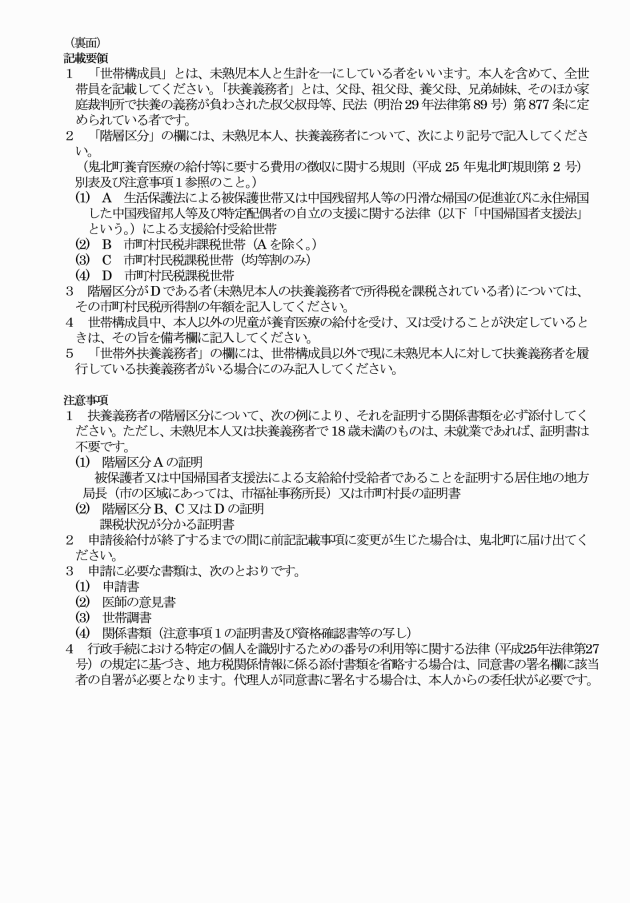

(2) 世帯調書兼同意書(様式第3号)

(3) 世帯階層区分証明書

(4) 持参が必要な証明書等 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類、母子健康手帳及び乳幼児医療費受給資格証

(給付の決定)

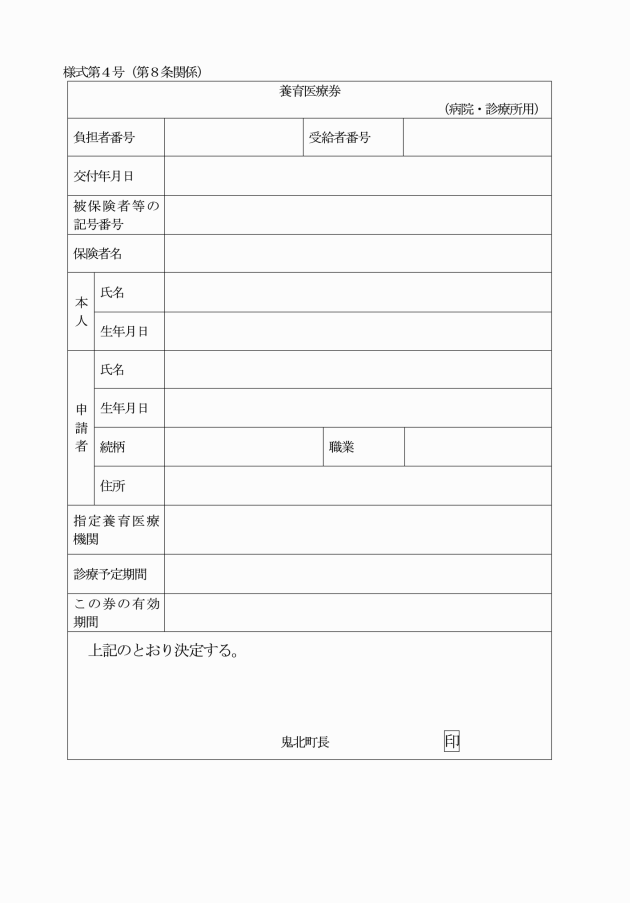

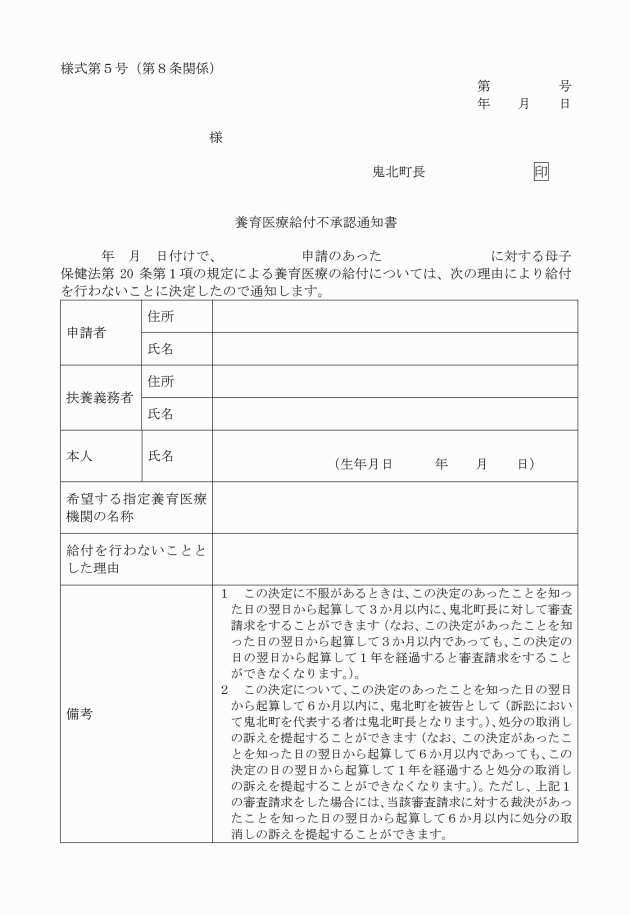

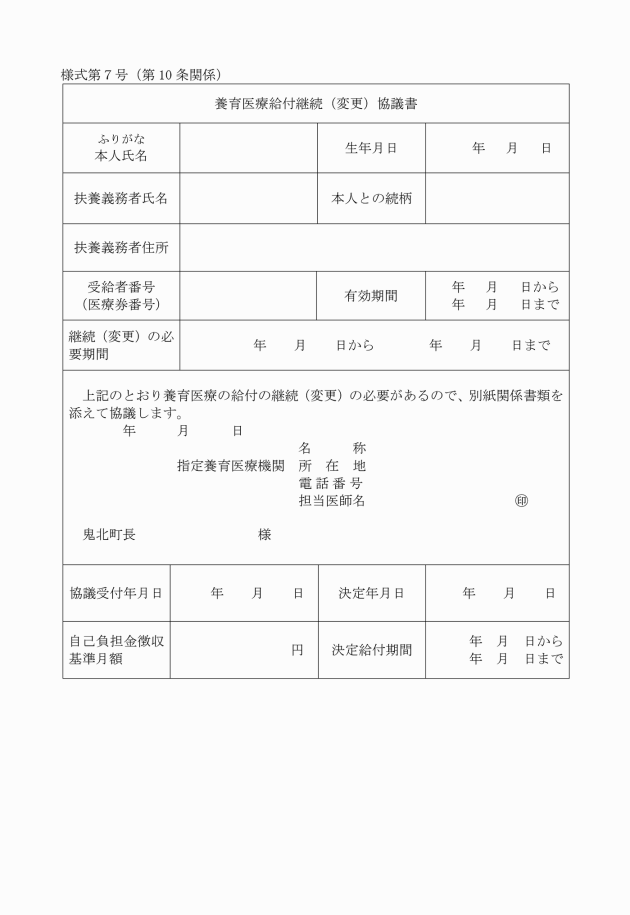

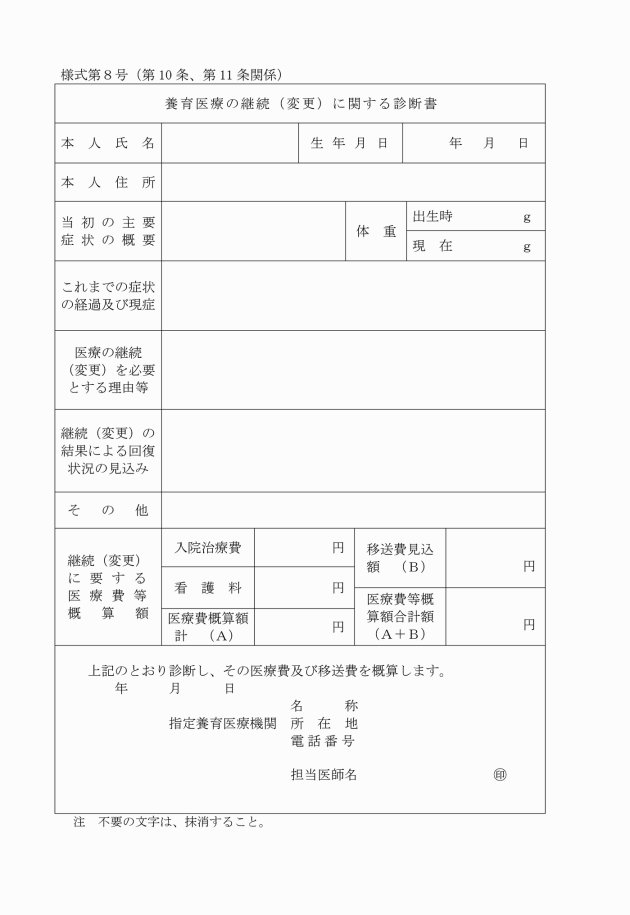

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、養育医療給付申請書を審査の上、養育医療を給付するか否かを決定する。

4 町長は、医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は当該指定養育医療機関による当該医療の開始の日に遡るものとし、その終期は当該医療の終了の日とし、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入するものとする。

(費用の徴収)

第9条 法第21条の4に規定する費用の徴収額、徴収方法等については、養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則(平成25年鬼北町規則第2号。以下「徴収規則」という。)に定めるところによる。

2 町長は、前項の徴収額を決定したときは、通知書(徴収規則に定める費用徴収額決定通知書)により通知するものとする。

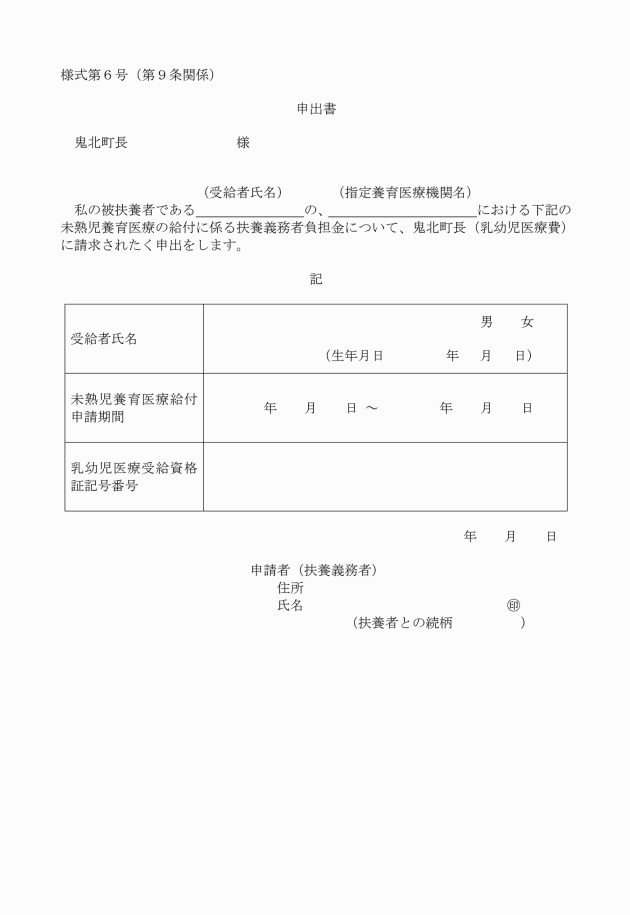

3 保護者は、申出書(様式第6号)を町長に提出し、徴収額を全額乳幼児医療費から納入することができるものとする。

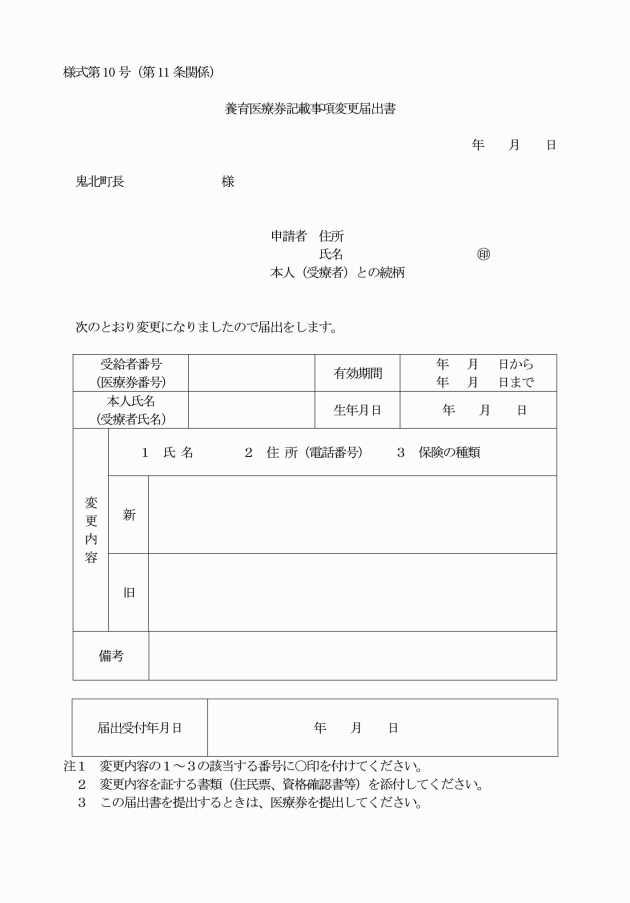

(1) 受療者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

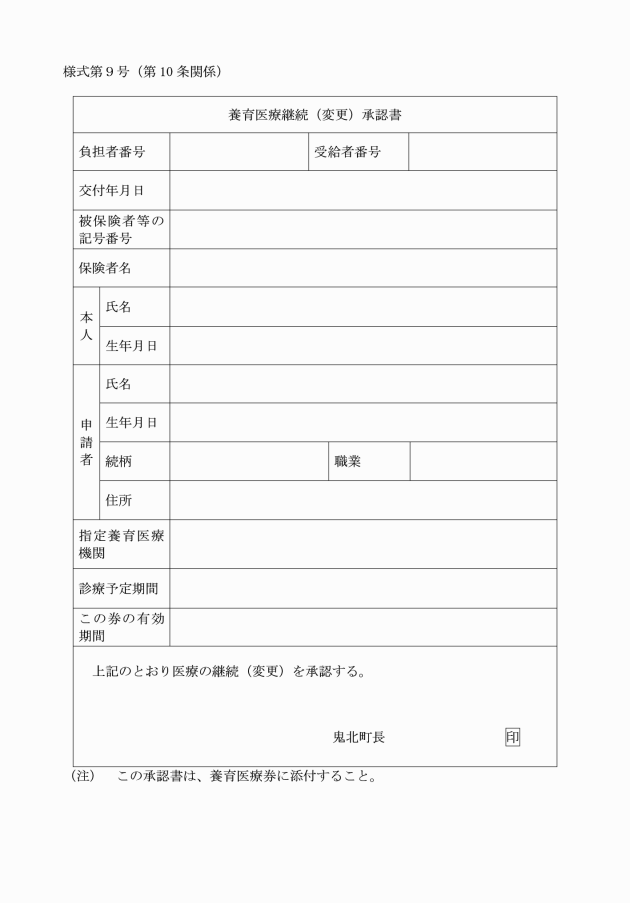

(医療券の再交付)

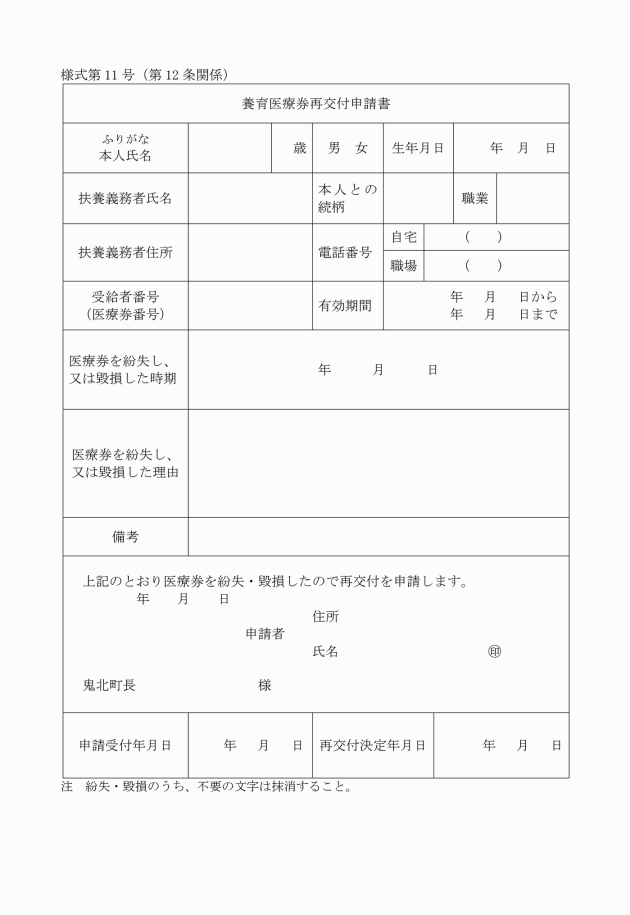

第12条 保護者は、医療券を紛失し、又は毀損したときは、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第11号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。

(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)

第13条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付が行われる。

2 養育医療の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助に優先して行う。

(診療報酬の審査及び支払)

第14条 指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、愛媛県社会保険診療報酬支払基金及び愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(対象の把握)

第15条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めることとする。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月1日告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。