○鬼北町放課後児童クラブ条例施行規則

平成23年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町放課後児童クラブ条例(平成23年鬼北町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、鬼北町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び定員)

第2条 児童クラブの名称及び定員は、次のとおりとする。

名称 | 定員 |

鬼北町放課後児童クラブ | 50人 |

(関係機関との連携)

第3条 児童クラブは、家庭、学校及び地域が一体となり、児童福祉、学校教育及び社会教育等の関係機関との連携を図り、事業を推進していくものとする。

(指導員)

第4条 児童クラブに放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、児童クラブに入会する児童の安全管理、生活指導及び遊びの指導を行う。

(休日等)

第5条 児童クラブの休日は次のとおりとし、実施時間は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、町長が定める日

(保護者負担)

第6条 保護者は、別表第2に定める児童クラブ保護者負担金(以下「負担金」という)を納付しなければならない。

(負担金の納期)

第7条 負担金の納期は、毎月末日(12月及び3月は、25日)(これらの日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(1) 災害等によって負担金を負担する能力がないと認められるとき。

(2) 疾病により児童がその月の開設日数の2分の1以上欠席したときは、負担金の2分の1の額とする。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事情により町長が必要と認めたとき。

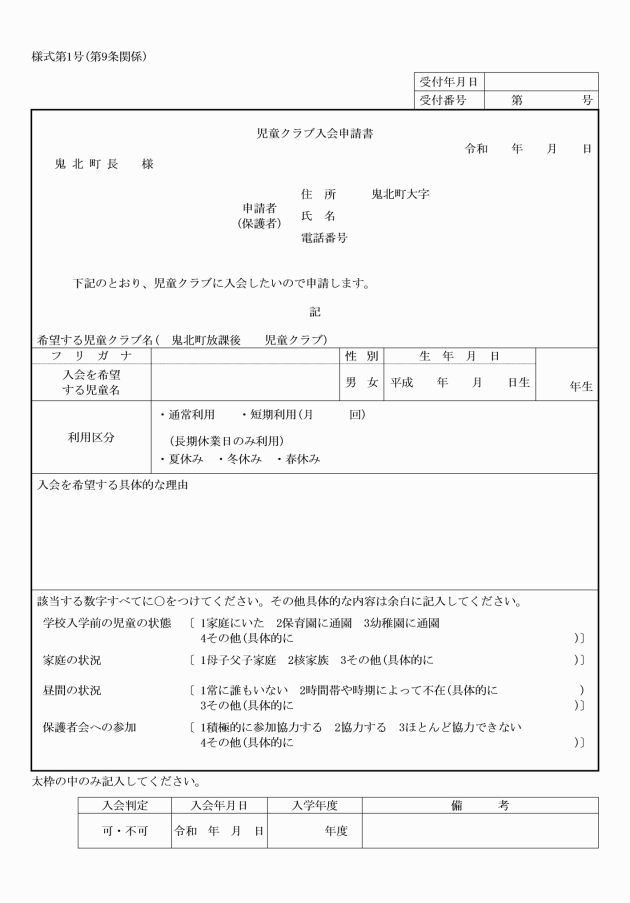

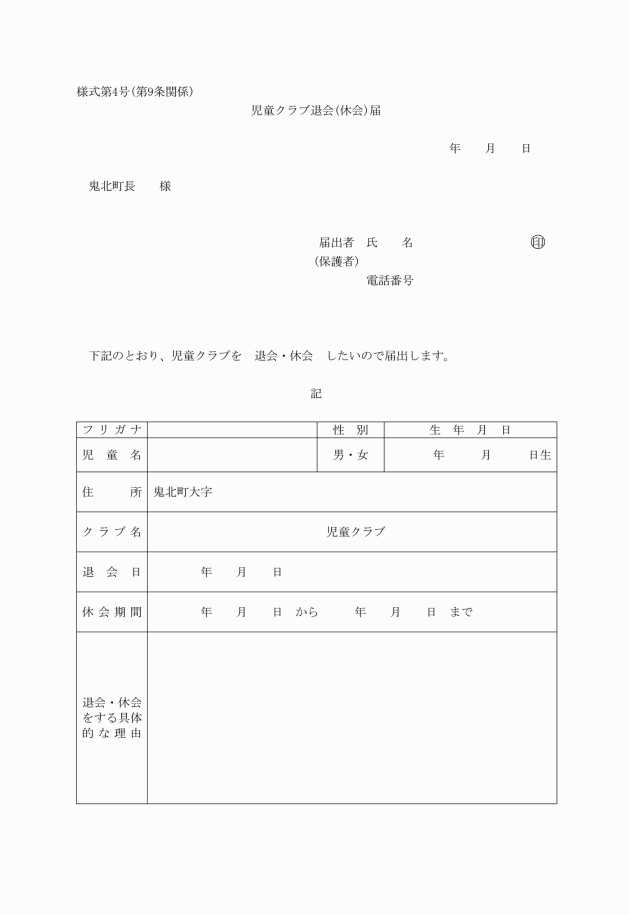

3 児童クラブを退会又は休会しようとする児童の保護者は、速やかに町長に児童クラブ退会(休会)届(様式第4号)を提出しなければならない。

(退会該当者)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、児童を退会させることができる。

(1) 保護者負担金を理由なく納付しないとき。

(2) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(3) その他特に退会させることを必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月16日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(令和2年6月18日規則第16号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

附則(令和6年3月5日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(開所時間)

区分 | 開所時刻 | 閉所時刻 |

学校登校日 | 当該児童の放課後 | 午後6時00分 |

学校休業日 | 午前7時45分 | 午後6時00分 |

別表第2(第6条関係)

(保護者負担金)

利用区分 | 金額 | |

通常利用 | 8月 | 8,000円 |

上記以外の月 | 5,000円 | |

短期利用 | 学校休業日1日利用(1回につき) | 1,000円 |

上記以外の利用(1回につき) | 500円 | |

長期休業日のみ利用 | 学校休業日1日利用(1回につき) | 1,000円 |

1 この表の短期利用とは、常時児童クラブを利用せず、月に数回程度利用する場合をいう。

2 町長が必要と認めたときは、上記負担金を下記のとおり減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯も含む)は、この表に関わらず無料とする。

(2) 児童の属する世帯が町民税非課税世帯であって、次に掲げる世帯である場合は、この表に関わらず1人目を半額(ただし、短期利用は除く。)とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに順ずる父子家庭

イ 「在宅障害児」(者)のいる世帯【次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。】

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金等の受給者

3 同一世帯で2人以上利用している場合は、年齢の高い順より数え、2人目以降は別表第2に定める額(ただし、短期利用は除く。)及び前項第2号に定める額の半額とする。ただし、それぞれの児童の利用区分が異なる場合は、通常利用、長期休業日のみ利用の順に数え、後の利用区分の児童を2人目以降扱いとする。

4 長期休業日のみ利用において、1箇月の保護者負担金は通常利用の金額(別表第2第2項及び前項の規定を適用した場合は、その適用後の額)を上限とする。